La Biblioteca Capitolare di Vercelli è nuovamente coinvolta in progetti internazionali. Questa volta grazie al manoscritto CCVIII. Come un vip ha posato per un giorno intero su un vero e proprio set fotografico per un progetto di indagine multispettrale.

Il progetto

L’Università di Oxford e la Leverhulme Trust hanno recentemente finanziato il progetto della Facoltà di Musica dell’Università di Oxford. L’obiettivo del progetto della Facoltà di Musica di Oxford, guidato da Giovanni Varelli, in collaborazione con Julia Craig-McFeely del Digital Image Archive of Medieval Music, è quello di ricercare le più antiche tracce di notazione musicale di area italiana, esplorando digitalmente manoscritti come il codice vercellese. I fogli di pergamena, infatti, conterrebbero segni di una notazione musicale arcaica, risalente alla fine del secolo X, e probabilmente copiata in area piemontese. Una volta completato il restauro digitale del palinsesto, utilizzando le immagini multispettrali sarà possibile stabilire con maggiore certezza il contenuto e le forme di uno dei primi esempi di musica scritta in Italia.

Recuperare il passato: una sfida tecnologica

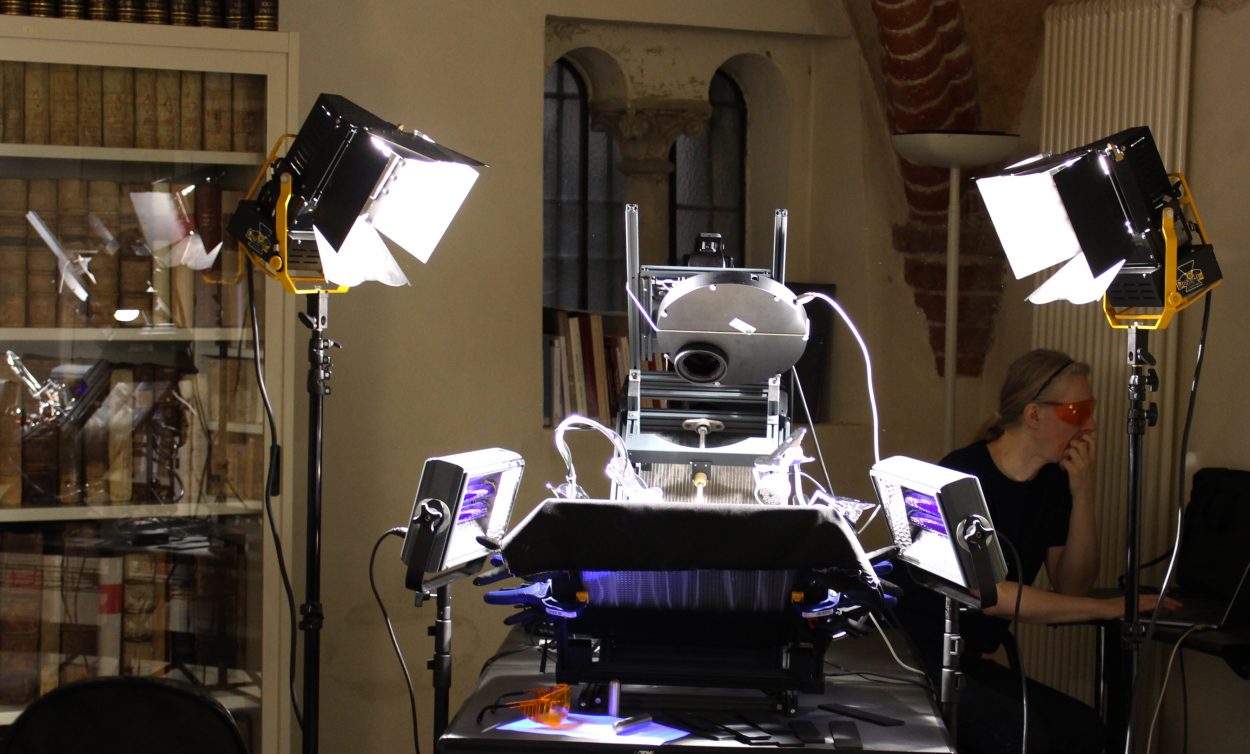

Come recuperare ciò che è difficilmente leggibile o invisibile ad occhio nudo? Con l’occhio delle macchine! Per poter realizzare un restauro digitale dei palinsesti è necessario scattare immagini fotografiche ad altissima risoluzione e qualità, con luci e filtri speciali.

La Biblioteca Capitolare non è nuova a questo tipo di ricerche avveniristiche. Nel 2013 è iniziata la collaborazione con il Lazarus Project dell’Università di Rochester, che, attraverso indagini multispettrali, ha lavorato su altri preziosi manoscritti come il Vercelli Book, il Mappamondo medievale e il Codice A, Vetus Latina del IV secolo.

Questa volta protagonista è stata la tradizione musicale antica, celata tra le pagine del nostro manoscritto CCVIII. Ad occuparsi delle riprese fotografiche è stata Lynda Sayce, parte della squadra di esperti del Digital Image Archive of Medieval Music. La studiosa non è nuova nel panorama italiano: ha già lavorato in molte preziose biblioteche nazionali, come ad esempio quella Vaticana.

Queste tecniche di fotografia digitale sono state sviluppate appositamente per permettere di leggere gli antichi testi in maniera non invasiva e con migliori risultati. Si tratta di fotografie multispettrali, effettuate con l’utilizzo di speciali luci, filtri e fotocamere ad altissima definizione. Una volta ottenute le immagini, spesso fino a dieci scatti per pagina, queste vengono processate con speciali programmi informatici: dalla loro completa o parziale sovrapposizione, le scritture ’sommerse’ e non visibili all’occhio umano diventano nuovamente leggibili, anche grazie alla rimozione digitale del testo successivo.

Il manoscritto CCVIII

Vip della sessione fotografica svoltasi il 22 novembre 2019 è stato il codice CCVIII, contenente la Summa sententiarum septem tractatibus distincta del XII-XIII secolo. Nel testo è nascosto un manoscritto musicale originale della fine del X secolo con notazione di tipo neumatico adiastematico, riscoperto dal musicologo vercellese Gionata Brusa. Scelto dal team capitanato da Giovanni Varelli, docente all’Università di Oxford e responsabile del progetto, il codice CCVIII è un testimone mai studiato a fondo, anche se uno dei più antichi dell’Italia settentrionale. La sua analisi quindi potrebbe riaprire il dibattito scientifico a livello internazionale.

Come spesso accadeva durante il medioevo, i volumi che non svolgevano più una funzione o che erano troppo rovinati per poter essere utilizzati, venivano smembrati, la scrittura eliminata con un rasoio, e il materiale reimpiegato per la compilazione di un nuovo manoscritto. La pergamena, infatti, era prodotta attraverso un processo impegnativo e costoso e, quando possibile, essa veniva riciclata.

Data la loro antichità, spesso le pagine riscritte conservano informazioni importanti ed inedite. Sono numerosi, infatti, i casi in cui particolari testi sopravvivono solo in forma di manoscritto ‘palinsesto’ (dal greco palímpsēstos ‘raschiato di nuovo’). Come conseguenza del processo di cancellazione della scrittura originaria per accogliere il nuovo testo, le tracce delle antiche scritture sono spesso invisibili ad occhio nudo. In passato, riconoscendo l’importanza dello studio dei manoscritti palinsesti, alcuni studiosi applicarono reagenti chimici che rendevano visibili le porzioni di testo rimanenti, ma con effetti distruttivi per il manoscritto, rendendo vano ogni successivo tentativo di accedere al contenuto ’nascosto’.

Giovanni Varelli, mantovano, è musicologo specializzato in paleografia musicale medievale. Attualmente è ricercatore al Magdalen College, Università di Oxford (giovanni.varelli@music.ox.ac.uk).